Ziemlich beste Freunde: Warum die Technik dem Vertrieb die Tür öffnen sollte

Oktober 2025

Dr. Philipp Geiger

Moritz Roth

Helena Dambacher

„Ziemlich beste Freunde“ – zwei Menschen, die auf den ersten Blick nicht zueinander passen.

Ganz ähnlich wirkt häufig auch das Verhältnis zwischen Technik und Vertrieb. Harmonie sieht anders aus. Allzu oft klingt es so: „Was der Vertrieb da will, ist absurd – voller Sonderlocken, das passt nicht auf die Roadmap!“ oder umgekehrt: „Das, was die Technik da baut, lässt sich nicht verkaufen!“.

Die unbequeme Wahrheit lautet: Vertrieb verkauft Versprechen, Technik muss sie einlösen. Ohne funktionierende Produkte kein Umsatz, ohne Umsatz kein Geschäftsmodell. Erst zusammen erzeugen beide Energie (Umsatz) – wie Wind (Vertrieb) mit dem Windrad (Technik).

Technik und Vertrieb haben oft gegensätzliche Perspektiven.

Für den Vertrieb dauert jede kleine technische Änderung gefühlt extrem lange, Produkte kommen zu spät, Deadlines werden nicht eingehalten. Projekte beginnen grün, doch bald folgt Gelb und Rot. Für den Vertrieb wirkt es so, als ob die Technik eine eigene Agenda verfolge, geschützt hinter „Tech-Kauderwelsch“. Transparenz fehlt – besonders bei großen Budgets für Infrastruktur, Compliance oder Datenschutz. Diese Begriffe wirken wie Totschlagargumente, die sich niemand traut zu hinterfragen.

Umgekehrt erlebt die Technik den Vertrieb als realitätsfern. Während Vertrieb schnelle Ergebnisse und Abschlüsse anstrebt, muss die Technik Stabilität, Sicherheit, Compliance und den nachhaltigen Betrieb ihrer Systeme gewährleisten. Dieser „untere Teil des Eisberges“ aus langfristigen und komplexen Aufgaben, die durch die Legacy-Systemen entstehen, macht rund 90 Prozent des Aufwandes der IT bzw. der Technik aus. Diese Arbeit bleibt oft unsichtbar, weil sie selten transparent gemacht und dadurch vom Vertrieb kaum verstanden wird. So prallen unterschiedliche Dynamiken, Ziele und Prioritäten aufeinander – genau hier beginnt das Missverständnis.

Altlasten, „Moving Targets“ & limitierte Ressourcen.

Dieser Eisberg, den die Technik für viele oft darstellt, besteht aus einer Vielzahl an Herausforderungen, die eine schnelle Neu- oder Weiterentwicklung behindern.

Ein zentraler Faktor sind die Legacy-Systeme, auf die Rücksicht genommen werden muss. In vielen Fällen hängt die Funktionsweise der gesamten technischen Plattform vom Funktionieren dieser Altsysteme ab – sie zu ignorieren ist schlicht nicht möglich. Ihre Berücksichtigung bei jeder Entwicklung bindet enorme Ressourcen. Um die Technik von dieser Last zu befreien, müssten diese Systeme abgebaut und vereinfacht werden. Doch Zeit und Budget für solche Vereinfachungsprojekte fehlen meist. Der „Business Case“, um alte Systeme zu migrieren und abzuschalten, ist unattraktiv – stattdessen entstehen immer mehr Workarounds, die die Komplexität weiter erhöhen.

Hinzu kommen externe Anforderungen wie Compliance, Datenschutz oder regulatorische Vorgaben, die bis zu 80 Prozent der IT-Ressourcen binden. Für Vertrieb und Produktentwicklung besonders frustrierend: Selbst dringende Anforderungen lassen sich selten „schnell“ umsetzen, da Release-Zyklen oft Monate im Voraus verplant sind. Neue „superwichtige“ Anfragen entstehen, die Planung überholt sich, das Vorhaben scheitert.

Erschwerend kommt hinzu, dass fachliche Anforderungen oft nicht präzise genug spezifiziert werden. Fehlende technische und methodische Kompetenz auf Business-Seite führt zu Missverständnissen, Nachschärfungen und Mehraufwand in der Umsetzung. Agiles Arbeiten kann dieses Gefühl der Steuerungslosigkeit noch verstärken: Teams organisieren sich selbst, Entwicklungsziele werden unabhängig gesetzt – aus Business-Sicht kaum steuerbar.

Eigentlich sollte Technik „in time, in quality, in budget“ liefern. Unter Druck werden neue Features vom Vertrieb frühzeitig den Kunden und Partnern versprochen – und können am Ende nicht geliefert werden, der Vertrieb sieht sich bloßgestellt. Kunden sprechen von Unzuverlässigkeit, das Management fragt nach den verfehlten Vertriebszielen, der Frust kanalisiert sich auf die Technik.

Warum klassische Beratungsansätze scheitern.

Klassische Transformationsprogramme für das „Anforderungsmanagement“ an die Technik bzw. IT setzen auf einen

linearen Prozess – das „Wasserfallmodell“: Business formuliert die Anforderungen, anschließend wird der Aufwand geschätzt, ein Liefertermin festgelegt und mit der Umsetzung begonnen, wenn Ressourcen verfügbar sind. Wir haben oben gesehen, warum das oft scheitert:

- Die Liefertermine liegen oft weit in der Zukunft, weil die nächsten Releases (Liefertermine) ja bereits verplant sind. In der Zwischenzeit ändert sich sowohl die Systemlandschaft, das Wettbewerbsumfeld, also auch die Ressourcenlage. Dadurch wird eine verlässliche Planung kaum möglich.

- Agile Entwicklung erscheint von außen ohne Verbindlichkeit, wann denn nun welches Feature für den Vertrieb und damit für den Kunden verfügbar sein wird. Ein weiterer Schritt, der Technik und Vertrieb voneinander entfernt.

- Wegen der Legacy-Systeme und externen Anforderungen sind kaum freie Ressourcen verfügbar. Gleichzeitig brauchen selbst kleine Änderungen aus Sicht des Vertriebes viel Entwicklungskapazität, große Entwicklungen erscheinen damit völlig unrealistisch. Das Ergebnis ist gefühlter Stillstand.

Wir skizzieren im Folgenden einen sehr effektiven Ansatz, um Anforderungen in einem hoch dynamischen Umfeld zu priorisieren und umzusetzen. Zudem kann er auch die Kultur des Miteinanders in einem Unternehmen fundamental verbessern, wenn er konsequent eingeführt und vom Vorstand geschlossen unterstützt wird.

Der Ansatz: Fünf Schritte in die Gemeinsamkeit.

Damit Technik und Vertrieb zu „ziemlich besten Freunden“ werden können, braucht es mehr als gute Absichten. Es braucht einen klaren Weg, wie aus Gegensätzen eine belastbare Partnerschaft entsteht, die auf Vertrauen und Wertschätzung basiert, hoch transparent ist und gemeinsame Verantwortung fördert. Zudem sollte die Zusammenarbeit sehr effektiv sein und sich dynamisch an sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen können.

Die folgenden fünf Schritte bilden das Fundament, um Technik und Vertrieb aus ihren gewohnten Rollen herauszuführen und in eine echte Zusammenarbeit zu bringen:

Der erste Schritt ist ein Perspektivwechsel: Es ist nicht „die Technik“, sondern „UNSERE Technik“. Dazu legt die IT offen, wie die Systemlandschaft gestaltet ist, welche Abhängigkeiten entstanden sind und was das für die Business-Anforderungen bedeutet, die derzeit umgesetzt werden. In dieser Nachhilfestunde („Tech für Non-Techies“) werden Zusammenhänge erklärt und Fragen beantwortet. Der Vertrieb nimmt sich Zeit, um zuzuhören und erkennt: Plattformen und Systeme sind Teil des gemeinsamen Unternehmens. Das Ziel: Echtes Verständnis und die Haltung „UNSERE Technik – für unser gemeinsames Geschäft“.

Auf Basis dieses Verständnisses folgt der nächste Schritt: dem Vertrieb einen klaren Blick auf die Aufgaben der IT zu vermitteln. Welche Ressourcen werden für Betrieb, Sicherheit, Infrastruktur und regulatorische Vorgaben gebunden? Welche Kapazitäten stehen tatsächlich für neue Themen zur Verfügung? Und wieviel der Ressourcen für Neues müssen tatsächlich dafür eingesetzt werden, die Kompatibilität mit der bestehenden Systemlandschaft herzustellen? Dieser Schritt ist entscheidend, um falsche Erwartungen zu vermeiden. Gleichzeitig wird sichtbar, warum reine Simplifizierungsprojekte selten Budget erhalten: Es ist schlicht oft nicht genug da, und der kleine Rest wird für Neues gebraucht. Das Ergebnis: eine neue Transparenz, die hilft, um Vertrieb und Technik zusammen zu bringen.

Bevor sinnvoll und effizient über neue Anforderungen an die IT entschieden werden kann, sollte als Startpunkt Klarheit über das bestehende Projektportfolio in der Organisation geschaffen sein: Welche Themen laufen bereits, welche strategische Prioritäten gibt es, welche Budgettöpfe sind vorhanden?

Ein gesetztes Gremium, typischerweise Führungskräfte aus allen relevanten Bereichen, übernimmt dann die Verantwortung, diese Übersicht dauerhaft zu führen und übergreifend über alle neu eingehenden IT-Anforderungen aus Fachbereichen und Projekten zu entscheiden.

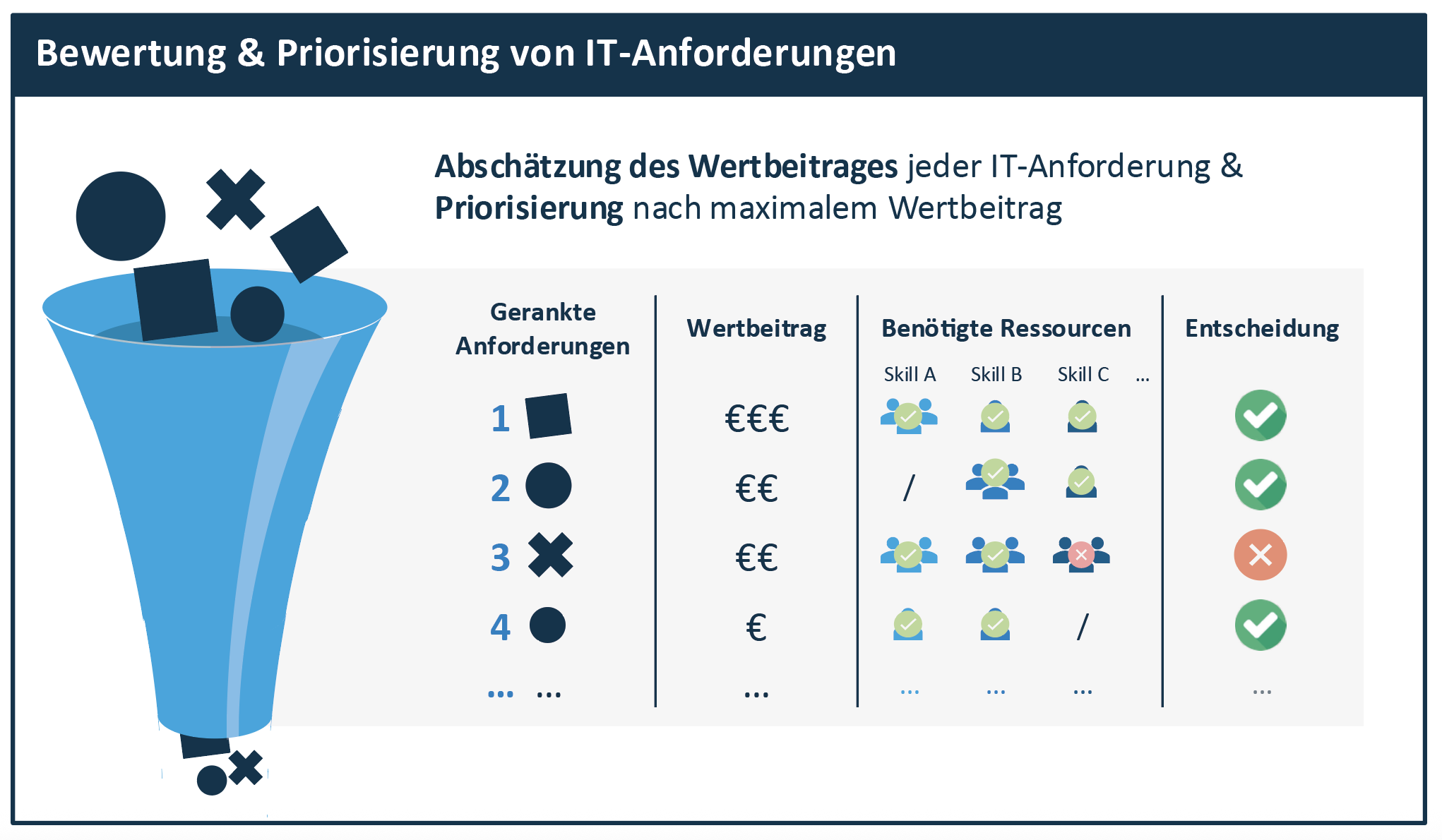

Der zentrale Schritt ist nun das Anforderungs-Management: Diese Art und Weise, Anforderungen zu bewerten, zu priorisieren und umzusetzen hat sich in unseren Kundenprojekten sehr bewährt, da es in der Lage ist, die vielen neuen Anforderungen an die Technik bzw. IT, deren individuellen Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg, wie auch die Ressourcensituation in einem hochdynamischen Umfeld sehr stabil und mit hoher Transparenz zu orchestrieren.

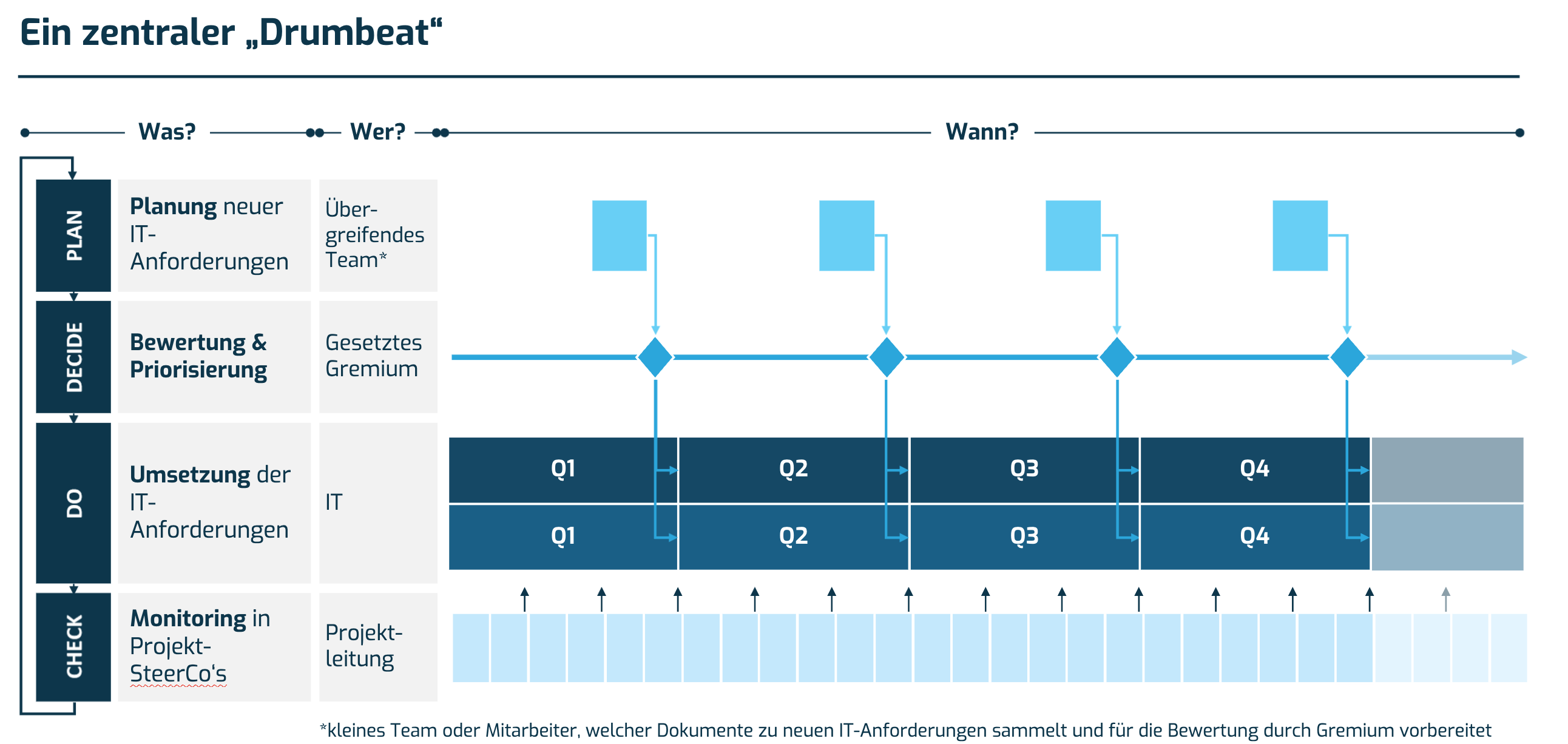

Der Ansatz folgt einem definierten zentralen „Drumbeat“ und funktioniert wie folgt:

- Der Vertrieb liefert die Anforderungen an eine zentrale Stelle, in der Regel ein kleines Team, welches für die Vollständigkeit der Unterlagen sorgt und den weiteren Prozess koordiniert. Zusammen mit dem Anforderer schätzt dieses Team auch den Wertbeitrag der Anforderung, also wieviel Umsatz könnte damit zusätzlich generiert werden, oder um wieviel könnten die Kosten gesenkt werden?

- Die Technik schätzt nun den Aufwand, und zwar möglichst genau auf “Skill -Ebene”, also wie genau könnte diese Anforderung umgesetzt werden, und welche Skills sind hier erforderlich? (Später in der Umsetzung wird diese Schätzung in agilen Zyklen dann fortlaufend überprüft und verfeinert – neue Erkenntnisse aus der Entwicklung oder geänderte Rahmenbedingungen fließen so kontinuierlich ein).

- Regelmäßig (zum Beispiel einmal im Quartal - wie der „Drumbeat“ es vorgibt) erstellt das erwähnte Gremium ein „Ranking“ auf Basis des geschätzten Wertbeitrages aller neuen Anforderungen.

- Nun werden in einem gemeinsamen Priorisierungs-Meeting von dem Gremium von oben herab, also vom höchsten Wertbeitrag angefangen, alle Anforderungen genehmigt,

zu denen es ausreichend Ressourcen gibt. Daher wird dies auch gerne “Tetris spielen” genannt, wo die oberste Reihe erst dann “verschwindet”, wenn sie (in diesem Fall mit Ressourcen) gefüllt ist. - Ein willkommener Nebeneffekt des Rankings: Der Vertrieb „pitched“ vor allem diejenigen Anforderungen, die mit minimalem Aufwand den größten Wertbeitrag liefern, bzw. versucht jede Anforderung vom Aufwand her zu minimieren.

Handelt es sich um die Entwicklung neuer Produkte, wird der Fokus daher automatisch auf ein Minimum Viable Product (MVP) gelenkt – also das kleinstmögliche Ergebnis, das bereits Kundennutzen stiftet.

Damit dieser Ansatz eines intelligenten IT-Anforderungsmanagements funktioniert, muss das Priorisierungs-Gremium die volle Verantwortung vom Vorstand übertragen bekommen - niemand darf Anforderungen am Gremium vorbei durchsetzen.

Nach der Entscheidung erfolgt die Planung durch die Technik, bei der der Vertrieb aber mit am Tisch sitzt und dadurch die volle Transparenz erhält. Danach übernimmt die Technik die Umsetzung vollständig.

Technik und Vertrieb werden beide auf die Einhaltung des nächsten Liefertermins verpflichtet, was ein „Nachkarten“ mit weiteren Anforderungen verhindert. Eine rechtzeitige Lieferung wird dadurch für beide Seiten zu einer messbaren Leistung.

Am Ende zählt nicht die Fertigstellung einzelner Features, sondern der nachweisbare Geschäftserfolg. Vertrieb und Technik sind gleichermaßen dafür verantwortlich, dass neue Produkte und Funktionen im Markt Wirkung entfalten. Der Vertrieb sorgt für die Platzierung beim Kunden, die Technik für die verlässliche Funktionalität – beide Seiten tragen die Ergebnisse gemeinsam. Damit das gelingt, müssen auch die Anreizsysteme entsprechend gestaltet sein: Nicht nur der Vertrieb, sondern auch die Technik wird auf Umsatz- und Zielerreichung verpflichtet und incentiviert. Erfolg wird so nicht einseitig verbucht, sondern geteilt. Umsatz- und Geschäftsergebnisse sind die gemeinsame Messlatte – und der Beweis, dass Zusammenarbeit wirkt!

Fazit

„Ziemlich beste Freunde“ bedeutet nicht, dass Technik und Vertrieb dieselben Ansichten, Sorgen oder Vorlieben haben. Doch sie können zu verlässlichen Partnern werden, wenn sie aufeinander zugehen, einander verstehen und bereit sind, Kompromisse einzugehen.

Die Technik sollte dabei den ersten Schritt gehen – mit klarer Kommunikation, offener Darstellung ihrer Strukturen und echter Bereitschaft zur Kooperation. Damit öffnet sie die Tür für ein gemeinsames strukturiertes Vorgehen, das auf Vertrauen, klaren Prozessen und geteilten Entscheidungen beruht.

So entsteht aus zwei scheinbar gegensätzlichen Welten eine Partnerschaft mit System – mit weniger Reibung, mehr Fokus und nachhaltigem Geschäftserfolg.

Dr. Philipp Geiger

Strategist & Execuive Coach

Dr. Philipp Geiger steht für Paradigmenwechsel und dafür, eingefahrene Pfade zu verlassen, mutig erste Schritte zu gehen und neue Optionsräume zu schaffen. Dies lebt er als Unternehmensberater in kleinen wie großen Strategie- und Transformationsprojekten ebenso wie im Coaching, wo er Menschen bei beruflichen Herausforderungen und persönlicher Weiterentwicklung begleitet. Nach seiner Promotion in Physik sammelte er langjährige Erfahrung in der Beratung und Führung, zuletzt u. a. als Director Strategy Telecommunication bei Deloitte. Heute arbeitet er als selbständiger Berater und systemischer Coach – mit klarer Haltung zur gelebten Eigenverantwortung.

Moritz Roth

Geschäftsführer | Branchenleiter Telekommunikation

Moritz setzt seinen Beratungsschwerpunkt auf Vertrieb und Marketing. Er entwickelt Vermarktungsstrategien, um skalierbares Wachstum zu generieren. Kernthemen sind das optimale Zusammenspiel der Vertriebskanäle, Entwicklung von Wertversprechen, Pricing, Performance Marketing sowie Lead Generation. Moritz verfügt über langjährige operative Erfahrung als Executive. Als Vertriebsvorstand verantwortete er bei 1&1 das Deutschlandgeschäft. Im Google-Konzern leitete er als Vice President die Markteinführung von Smartphones in Europa und Asien. Bei Microsoft Deutschland führte er das B2B und B2C Geschäft als Chief Marketing Officer.